생활세계의 논리학

I. 서론

아리스토텔레스는 《명제론(De Interpretatione)》에서 오늘날의 형식논리학이 수행하지 않을 법한 작업에 몰두하거나 거부할 만한 결론을 적극적으로 받아들인다. 이는 어떤 주제가 논리학적 탐구의 영역에 포함될 수 있는지, 나아가 논리학적 탐구의 원칙은 무엇이어야 하는지에 대해 아리스토텔레스가 내건 기대가 오늘날과 다름을 의미한다. 이러한 차이는 크게 세 대목에서 돌출된다. 첫째, 아리스토텔레스는 본격적으로 명제apophansis를 탐구하기에 앞서 아직 진리치조차 가지지 않는 명제의 구성요소들부터 탐구한다. 둘째, 그는 현대의 모순 개념을 받아들이면 그 개념 상 결코 존재할 수 없을, 모순쌍 법칙의 예외들—보편자에 대해 보편적으로 서술되지 않는 경우, 한 개의 명제가 단일하지 않은 것을 표현하는 경우, 미래에 닥칠지도 모를 개별사건의 경우—을 설명하는 데 법칙을 세우는 일 이상으로 공을 들인다. 셋째, 그는 동시에 참일 수 없는 것 이상의 의미계기를 가지는 반대의 개념을 논리학적으로 유의미한 개념으로서 정립시키기 위해 노력한다.

이상의 대목들은 아리스토텔레스에게 명제란 결코 실제 사태와 유리될 수 없는 것이었음을 보여준다. 따라서 명제들에 대한 개념을 정교화하거나 법칙을 세움에 있어 그가 동원하는 학적 판단의 기반 및 그 타당성의 최종 심급은 사물들/사태들pragmata의 존재론, 나아가 인간들 사이의 규약에 기반해 상징적이고 상호주관적으로 구성된 현실과 그에 대한 일상적인 직관—이것들이야말로 곧 존재론을 성립시키는 근거가 됐을 것인데—이라고 말할 수 있다.

《명제론》이 실제 사물들과 영혼이 겪는 것들 사이의 유사관계, 영혼이 겪는 것들과 말이나 글 사이의 표현관계를 정리하면서 시작되는 것도 이와 무관하지 않다. 1장의 16a3-8는 말이나 글에 해당할 명제가 궁극적으로 실제 사물들의 현실을 표현함을, 그러므로 명제와 명제들 사이의 관계를 지배하는 논리학적 법칙은 사물들과 사물들 사이의 관계를 지배하는 현실의 법칙에 위배되지 않아야 함을 독자에게 상기시킨다. 다시 말해 이 문단은 이전, 이후의 논의와 무관하게 단순히 끼어들어간 것이 아니라 논리학의 타당성의 기원이 곧 존재론, 나아가 존재론의 근거가 되는 실제의 상징적이고 상호주관적으로 구성된 현실이어야 한다는 아리스토텔레스의 기본적인 탐구원칙을 내세우기 위해 쓰였다고 이해해볼 수 있다.

본 글은 이처럼 아리스토텔레스의 《명제론》을 대학에서 동시대의 형식논리학을 접한 독자의 눈으로 보았을 때 돌출되는 세 대목들을 각각 살펴봄으로써, 아리스토텔레스에게는 중요한 것이었으나 현대에는 내버려졌거나 적어도 다른 방식으로 추구되고 있는 논리학의 이상이 무엇인지 이해하는 것을 목표로 삼는다. 이를 위해 먼저 위의 세 대목들이 어째서 논리학이란 어떤 것을 어떻게 다루는 학문이어야 하는가에 대한 현대 독자의 기대를 배반하는지, 반면 아리스토텔레스에게는 왜 해당 내용이 논리학에 포함되는 것이 자연스러울뿐더러 요구된다고 생각했는지, 이러한 생각에 담긴, 아리스토텔레스가 논리학이라는 새 토양을 정지整地하고자 하며 내건 기대가 무엇인지, 마지막으로 현대의 논리학은 어떻게 그 기대를 이어받거나 폐기했는지 사유하고자 한다. 이를 통해 아리스토텔레스의 《명제론》은 철 지난 철학이 아닌 현대 논리학의 뿌리로서, 나아가 현대 논리학이 망각해선 안 될 논리학의 이상을 제시하고 스스로 쫓은 작품으로서 받아들여질 수 있을 것이다.

II. 명제의 구성요소

《명제론》의 초반부는 아직 진리치를 가지지 않는 명제의 구성요소들에 대한 탐구로 시작된다. 이 구성요소들이 모여 명제를 구성하는 과정이 1장에서 6장에 걸쳐 탐구되어있다.

먼저 외마디에 불과한 말소리가 서로 모인 뒤 규약을 통해 표현하는 바를 가지게 된다. Irwin(1982)에 따르면 이 표현은 본질 또는 현실 속에 실재하는 속성들real properties에 대한 표현이다(T.H.Irwin(1982), Aristotle on Signification, In Malcolm Schofield & Martha Craven Nussbaum (Eds.), Language and Logos, Cambridge University Press, pp.256-257). 이렇게 함께 모인 말소리들로써 표현된 현실은 날것으로서의 자연이 아닌, 인간들 사이의 규약 및 규약 하에 그 내용이 합의된 상징들에 대한 명시적, 암묵적 이해를 통해 상호주관적으로 구성되어있는 현실이다. 규약을 통해 상징적이고 상호주관적으로 구성된 현실 속으로 편입되지 못한 외마디들은 사실상 짐승의 “불명료한 소음(16a28)”에 불과할 것이며, 이는 탐구의 대상이 되지 못한다.

이와 같은 현실에 대해 표현하는 바를 가지는 가장 작은 단위는 이름onoma 및 비한정 이름(이하 ‘이름군群’)과 서술어rhēma 및 비한정 서술어 및 서술어의 활용태ptōsis(이하 ‘서술어군’)으로 나뉜다. 이름군에 속하는 것들끼리 결합되거나(예컨대 ‘현명한 소크라테스’) 이름군과 서술어군에 각각 속하는 것들끼리 결합됨으로써(예컨대 ‘소크라테스는 아테네인이다’) 더 큰 단위인 구절logos이 형성된다. 구절 중에서 서술어군에 속하는 것을 포함하고, 그와 같은 것이 표현하는 바, 즉 속성과 이름이 표현하는 바, 즉 기체 사이의 결합 또는 분리의 사태를 표현하는 구절은 명제apophansis가 된다. 구절은 이와 같이 결합 또는 분리의 사태를 표현함으로써만 비로소 진리치를 가지게 된다(16a10-11).

진리치를 가지는 가장 작은 단위인 명제는 긍정문과 부정문으로 나뉜다. 긍정문은 기체와 속성 사이의 결합 즉 속성이 기체에 내재huparchein/inhere함을, 부정문은 기체와 속성 사이의 분리 즉 속성이 기체에 내재하지 않음을 표현한다. 이를 문법학적으로 다시 쓰면 긍정문은 어떤 술어가 주어에 대해 성립huparchein/hold함을, 부정문은 어떤 술어가 주어에 대해 성립하지 않음을 나타낸다.

여기서 잠시 언급해야 하는 것은 아리스토텔레스가 설명하고자 하는 바가 논리학적으로도, 문법학적으로도, 존재론적으로도 서술될 수 있다는 점이다. 다시 말해 같은 내용이 이름과 서술어의 관계를 통해서도, 주어와 술어의 관계를 통해서도, 기체와 속성의 관계를 통해서도 서술될 수 있다. 물론 이 중에서 가장 근원적인 관계는 바로 기체와 속성 사이의 관계이다. 왜냐하면 아리스토텔레스에게는 논리학의 언어이든, 문법학의 언어이든 언어란 모두 현실의 상징물 또는 표현물이기 때문이다. 이는 아리스토텔레스에게 논리학과 문법학, 특히 논리학이 현실과 독립적인 독자적 질서를 구성할 것으로 기대되지 않는다는 것을 드러내준다. 오히려 아리스토텔레스는 논리학이 현실을 적극적으로 반영하고, 그것과 유리되는 결론은 제 아무리 기존의 법칙과 일관될지라도 거부해야 한다고 생각한다.

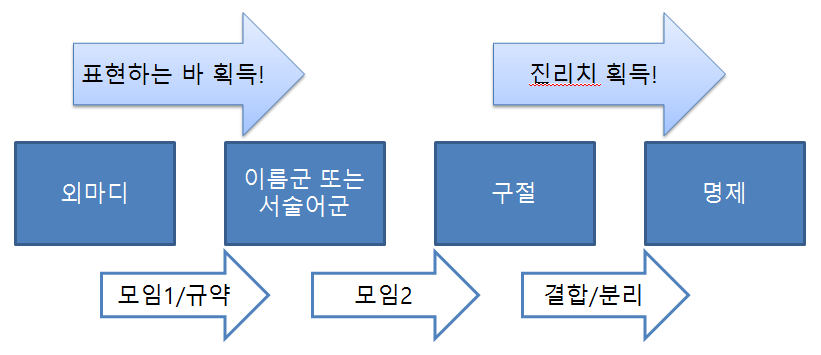

이상의 내용은 다음의 도표와 같이 정리할 수 있다.

여기서 ‘모임1’이란 부분들이 아직 표현하는 바를 가지지 않는 방식으로 모이는 것을 뜻하고, ‘모임2’란 부분들 중 일부는 표현하는 바를 가지는 상태에서 모이는 것을 뜻한다. 이 도표를 간단한 예시로써 소화하며 몇 가지 사항을 추가해보자. 먼저 외마디에는 ‘플라톤’의 부분인 ‘플’이 해당할 것이다. 혼자서는 아무런 표현하는 바도 갖지 않는 ‘플’이 ‘라’ 및 ‘톤’과 모여 실제로 고대 그리스에서 활동했던 철학자 플라톤을 표현하는 이름, 더 구체적으로는 단순이름 ‘플라톤’이 구성된다. 이때 만일 플라톤의 팬임을 자처하는 어느 대학원생이 그를 높여 부르기를 희망한다면 ‘플라톤님’이라는 복합이름이 구성될 것이며, 이때의 ‘님’은 혼자서도 표현하는 바를 가질 자격 또는 힘을 어느 정도는 갖추고 있으나 ‘플라톤’과 분리돼서는 표현하는 바가 없다(16a25). Irwin(1982)의 주장을 받아들인다면 이는 ‘님’과만 대응되는 본질이나 실재적 속성이 존재하지 않기 때문이다.

‘플라톤과 소크라테스’는 그 부분 중 일부(‘플라톤’과 ‘소크라테스’)도 표현하는 바를 가지는 구절이다. 그럼에도 불구하고 아직 서술어와 함께 쓰이지 않았으므로 진리치를 가지지는 않는다. 한편 ‘플라톤’과 ‘플라톤과 소크라테스’는 각각이 이름과 구절이라는 점에서만 다른 게 아니라, 서술어와 함께 쓰일 경우 진리치를 가질 후보로서도 상이한 가능성을 품고 있다. 예컨대 ‘~가 존재한다’라는 서술어를 이 둘 각각과 함께 쓴다고 했을 때 ‘플라톤이 존재한다’는 단일한 명제가 되는 반면, ‘플라톤과 소크라테스가 존재한다’는 사실상 ‘플라톤이 존재한다’와 ‘소크라테스가 존재한다’는 두 명제를 한꺼번에 말한 것과 차이가 없는 복합 명제가 되기 때문이다. 《명제론》에서 어떤 명제가 단일한지, 단일하지 않은지 분류하는 일은 그 명제를 부정한 결과가 무엇인지, 그에 따라 그 명제와 모순되는 명제가 무엇인지 파악하기 위해 요구된다.

이름 및 구절에서 한 단계 나아가, ‘플라톤’과 ‘소크라테스’를 모두 사용한 명제의 예로는 ‘플라톤은 소크라테스의 제자이다’가 있을 수 있다. 물론 여기서 아리스토텔레스가 서술어로써 이항술어 ‘A는 B의 제자이다’를 이름 ‘플라톤’ 및 ‘소크라테스’와 쓸지, 아니면 일항술어 ‘A는 소크라테스의 제자이다’를 이름 ‘플라톤’과 쓸지는 알기 어렵다. 그럼에도 짚고 넘어갈 수 있는 것은 서술어가 덧붙음으로써 이 이름들이 비로소 진리치를 가지는 명제가 되었다는 점이다. 아리스토텔레스는 수사학이나 시학과 차별화되는 《명제론》의 탐구 대상을 명제로 한정한다(17a6). 그 결과 기도문euchē 같은 것은 당장의 탐구에서 배제된다. 이러한 배제를 통해 알 수 있는 것은 명제의 구성요소들, 즉 이름과 서술어 따위 역시 그 자체로 탐구되기 위해서 탐구된 것이 아니라 명제를 탐구하기 위해서 예비적으로 탐구됐을 뿐이라는 사실이다. 왜냐하면 기도문이나 서정시에도 이름이나 서술어는 들어가 있기 때문이다.

이처럼 명제와 명제들 사이의 관계를 탐구하기 이전에 명제들의 구성요소를 일일이 탐구하는 아리스토텔레스의 열정은 현대의 형식논리학에 익숙한 독자에게 과도한 것으로 느껴질 것이다. 도대체 표현하는 바조차 가지지 않는 단위들을, 그것에 적용될 통사론적 규칙을 설정하는 것 이상으로 논리학이 상세히 다룰 필요가 있는가? 나아가 표현하는 바를 가진다고 하더라도, 그렇게 표현된 구체적인 내용을 개념적으로 분류하는 작업에는 어떤 유용성이 있을 것인가? 예컨대 아리스토텔레스는 ‘인간’과 ‘비非인간’을 질적으로 다른 유형의 이름에 포함시키지만, 일반적인 형식논리학에서는 두 이름을 나타내기 위해 서로 다른, 그러나 유형적으로는 동일한 개체상항을 내세우거나 동일한 변항을 내세운 뒤 때에 따라 그에 서로 다른 해석을 주는 쪽을 택할 것이다. 해당 변항이 어떤 유형의 문장 속에서 어떤 법칙의 적용을 받을지가 그 해석에 영향을 받지 않을 것은 물론이다.

아리스토텔레스가 수행하는 여러 논리학적 작업들 중에서 이러한 간극을 보다 극단적으로 부각하는 대표적 예로 두 가지를 들 수 있겠다. 첫째는 ‘인간’과 ‘염소-사슴’ 사이의 내용적 차이가 논리학적으로 유의미한 차이로 이어짐을 암시하는 작업(《범주론》10장 13a13-19)이고, 둘째는 짐승의 울부짖음과 인간의 말소리를 구별하는 작업(《명제론》1장 16a28-29)이다. 이 작업들은 어째서, 또는 어떤 의미에서 논리학적 탐구의 일부가 되는가?

이에 대해 아리스토텔레스는 해당 구성요소들의 형식화될 수 없는 구체적인 내용이 그것들로부터 구성되는 명제의 진리치나 반대성에 영향을 미친다고 생각했다고 답할 수 있다. 다시 말해 아리스토텔레스의 명제는 그 구성요소들이 그 안에서 짜여있는 형식이 아니라 규약에 의해, 나아가 규약에 기반해 상징적이고 상호주관적으로 구성된 현실과 그에 대한 일상적인 직관에 의해 그 구성요소들에 부여된 내용(또는 의미)에 예민하게 반응한다. 예컨대 명제의 주어 자리에 쓰인 이름이 현실에 실재하지 않는 ‘염소-사슴’인 명제의 경우, 해당 명제와 그 명제의 반대명제는 둘 다 거짓이 된다. 반면 명제의 주어 자리에 쓰인 이름이 현실에 실재하는 ‘인간’일 경우, 해당 명제와 그 명제의 반대명제 중 하나는 참이고 하나는 거짓이 될 것이다(《범주론》10장 13a13-19). 이때 ‘염소-사슴’으로 하여금 표현하는 바를 가지되 현실에 실재하지 않는 것을 표현하게 만드는 반면, ‘인간’은 현실에 실재하는 것을 표현하도록 만드는 것은 인간의 규약과 그 규약에 기반해 상징적이고 상호주관적으로 구성된 현실이다. 이러한 현실 하에서만 ‘염소-사슴’은 염소와 사슴 사이 어딘가의 특정할 수 없는 모습을 지닌, 그러므로 현실에는 실재하지 않을 이미지로서 상상되어 표현하는 바를 가질 것이고, 이렇게 이해돼서만 명제 내에 포함되어 명제의 진리치에 영향을 미칠 것이기 때문이다.

짐승의 울부짖음과 인간의 말소리를 구별하는 작업이 논리학적 탐구의 일부가 되는 이유도 아리스토텔레스의 논리학이 학적 판단의 기반 및 그 타당성의 최종 심급을 마련하기 위해, 짐승의 울부짖음이 구성하는 날것으로서의 자연과 인간의 말소리를 의미 있게 하는 규약에 기반한 현실 사이의 구별을 요구하기 때문이다. 물론 현대의 형식논리학이 전개되는 세계 역시 여러 기호들이 상징하는 바에 대한 인간의 합의를 기반으로 한다. 하지만 아리스토텔레스가 그로부터 유리되고 싶지 않아 하는 현실이란 현대의 논리학에서와 같이 학적으로 구성된 세계가 아닌, 우리가 생활인으로서 좋은 구두장이에게 잠시 구두를 맡겨놓은 채 교양 있는 데다 피부가 하얀 소피스트와 어떤 믿음이 더 참된 것인지 다투러 떠나는 생활세계에 가깝다.

III. 모순쌍 법칙의 예외

《명제론》의 6장은 모순의 개념을 도입하면서 끝난다. 모순이란 서로 대립하는 긍정문과 부정문 사이의 관계로, 같은 것에 대해 같은 것을 긍정하는 명제와 부정하는 명제 사이에서 성립하는 관계다. 존재론적으로 서술하면 같은 기체에 대해 어떤 속성이 내재하는 데 대한 표현이 긍정문이고, 내재하지 않는 데 대한 표현이 부정문이 된다.

서로 모순을 이루는 긍정문과 부정문의 쌍이 있을 때, 이 중 하나는 참이고 다른 하나는 거짓이어야 한다는 법칙이 바로 모순쌍 법칙이다. 모순쌍 법칙은 같은 기체에 같은 속성이 동시에, 그리고 같은 방식으로 내재하는 것이 불가능하다는 존재론적 원리(Gottlieb, Paula, "Aristotle on Non-contradiction", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/aristotle-noncontradiction/>)의 논리학적 판본으로 이해될 수 있다.

《명제론》 전체가 명제들 사이에 성립하는 모순의 본성에 대한 탐구라고 주장하는 학자도 있을 만큼(David Sedley(1996), Aristotle's 'De Interpretatione' and ancient semantics, In G. Manetti (Eds.), Knowledge Through Signs. Ancient Semiotic Theories and Practices, Brepols, p.88. 한편 C.W.A. Whitaker(1996), Aristotle’s De Interpretatione: Contradiction and Dialectic, Oxford University Press, p.79에서도 유사한 견해를 읽을 수 있다) 그와 관련돼 정식화된 모순쌍 법칙은 《명제론》 중후반부의 내용적 핵을 이룬다. 그런데 아리스토텔레스는 모순쌍 법칙을 명시적으로 정식화해주지 않을 뿐만 아니라, 법칙을 옹호할 사람이 몰두할 만한 작업으로는 생각되지 않는 ‘법칙의 예외 찾기’에 혈안이 되어있는 것처럼 보인다. 모순쌍 법칙은 실제로 성립하는 것에 대해 그것이 성립한다고도(즉 참된 긍정문), 성립하지 않는다고도(즉 거짓된 부정문) 주장할 수 있으며 실제로 성립하지 않는 것에 대해서도 그것이 성립한다고도(즉 거짓된 긍정문), 성립하지 않는다고도(즉 참된 부정문) 주장할 수 있다는 내용의 6장의 17a26에서 암시되기만 한다. 즉 긍정문과 부정문에는 참이나 거짓이 반드시 그러나 서로 배타적으로 분배된다는 것이다. 다른 한편 7장의 17b26에서는 모순쌍 법칙이 마치 보편자에 대해 보편적으로 서술하는 명제에 한해 적용되는 것처럼 부분적으로만 정식화된다.

이어 모순쌍 법칙의 첫 번째 예외인, 보편자에 대해 보편적으로 서술되지 않는 명제의 경우가 제시된다. 아리스토텔레스에 따르면 보편자에 대해 보편적으로 서술되지 않는 모순 명제쌍인 ‘사람은 하얗다’와 ‘사람은 하얗지 않다’는 동시에 참일 수 있다. 학자마다 이 ‘사람’이 표현하는 바에 대한 해석은 갈리지만, 이 경우가 모순쌍 법칙의 예외를 구성하며 왜 그러한지에 있어서는 의견들이 일치한다.

먼저 김진성(2008)은 해당 ‘사람’을 일종의 특칭인 ‘어떤 사람’으로 해석한다. 이 경우 실제로 어떤 사람은 피부가 하얗고, 어떤 사람은 피부가 하얗지 않으므로 이 사례의 예외성이 쉽게 이해된다. Ackrill(1963)은 해당 ‘사람’을 부분칭 ‘몇몇 사람’으로 해석하는데, 이 경우에도 실제 사태에 비추어봤을 때 예외성을 이해하기는 어렵지 않다. 한편 Whitaker(1997)는 Ackrill(1963)의 해석이 서로 다른 모순명제를 가지는 명제를 동치인 것으로 잘못 취급한다고 주장한다. 그에 따르면 보편자에 대해 보편적으로 서술되지 않는 명제는 특정한 개별자에 대해서도, 특정한 보편자에 속하는 모든 또는 일부 개별자들에 대해서도 서술하지 않는다. 이 명제는 어떤 속성이 해당 보편자에 내재함을 그 어떤 양화사도 없이 표현할 뿐이다. 이러한 표현은 어떤 보편자의 정의나 우연적 속성 등을 기술하는 데 쓰이며, 변증술에서 중요한 역할을 수행한다. ‘사람은 이성적이다’라는 명제가 ‘모든 사람은 이성적이다’나 ‘몇몇 사람은 이성적이다’ 등의 명제와 구별되는 의미와 쓰임새를 가지듯이 말이다(Whitaker, 위의 책, pp.88-92). Whitaker의 해석을 받아들이더라도 보편자에 대해 보편적으로 서술되지 않는 명제가 모순쌍 법칙의 예외를 구성한다는 것은 쉽게 납득할 수 있다. 실제로 보편자로서의 사람에 이성적이라는 속성이 내재할 수도, 내재하지 않을 수도 있기 때문이다. 마지막으로 Jones(2010)는 보편자에 대해 보편적으로 서술하지 않은 명제가 양화되지 않은 보편자를 주어로 가지는 명제라는 Whitaker의 해석이 모순율을 위반하는 함축을 낳기 때문에 그것을 거부한다. 대신 그는 보편자에 대해 보편적으로 서술되지 않는 명제를 그것이 전칭명제인지 특칭명제인지 확정되지 않은 명제로 해석한다. 만일 확정되지 않은 모순명제의 쌍이 부분칭긍정명제와 부분칭부정명제일 경우 둘은 동시에 참이 될 수 있으므로, 보편자에 대해 보편적으로 서술되지 않는 명제 일반이 모순쌍 법칙의 예외가 된다는 결론은 다른 모든 해석자들과 동일하다(Russell E. Jones(2010), Truth and Contradiction in Aristotle's De Interpretatione 6-9, Phronesis, Vol. 55, No. 1, pp.36-47 참조). 이때, 모든 해석에서 보편자에 대해 보편적으로 서술되지 않는 명제의 경우가 모순쌍 법칙의 예외를 구성한다는 판단의 근거는 현실적으로 실제 사태가 어떠한지이다.

모순쌍 법칙의 두 번째 예외는 이어지는 8장에서 제시되는데, 바로 한 개의 명제가 여러 사태를 동시에 표현하는 경우다. 명제에 쓰인 이름이 여러 사물을 동시에 표현하거나, 비록 아리스토텔레스가 예를 들지는 않았지만 서술어가 여러 뜻을 가지는 경우 해당 명제는 (겉보기와 달리) 단일하지 않다. 단일하지 않은 명제와 그것의 모순명제 사이에서는 반드시 한 쪽이 참이고 다른 쪽이 거짓일 필요가 없다. 아리스토텔레스는 말과 사람이라는 두 사물을 ‘겉옷’이라는 하나의 이름으로 부르는 예를 드는데, 이 경우 ‘겉옷이 하얗다’는 명제는 ‘말이 하얗다’는 명제와 ‘사람이 하얗다’는 명제로 나뉜다. 한편 ‘겉옷이 하얗다’는 명제의 모순명제인 ‘겉옷이 하얗지 않다’는 명제는 말이 하얗지 않거나 사람이 하얗지 않다는 사태를 표현하는 것이 아니라 말도 하얗지 않고, 사람도 하얗지 않다는 사태를 표현한다. 이때 말만 하얗고 사람은 하얗지 않을 경우, 또는 말은 하얗지 않은데 사람은 하얀 사태가 실현될 경우 두 명제 모두 거짓이 될 것이다. 이 예외를 예외로 만드는 중요한 기준은 주어진 명제가 단일한지의 여부일 텐데, 명제의 단일성을 결정하는 것은 명제에 쓰인 이름과 서술어가 무엇을 표현하는 것으로 사람들에게 이해되는지, 즉 사람들 사이의 규약과 그에 따른 언어적 실천이다.

모순쌍 법칙의 세 번째 예외는 이어지는 9장에서 제시되는데, 바로 미래에 닥칠지도 모를 개별사건의 경우다. 아직 일어나지 않은 사건에 대한 모순 명제쌍에도 모순쌍 법칙이 적용되면 해당 사건은 일어날 경우 필연적으로 일어나는 것이 되고, 일어나지 않을 경우에도 필연적으로 일어나지 않는 것이 된다. 이와 같은 결정론적 귀결이 부조리하거나 부적합atopa한 이유로 아리스토텔레스는 그것이 첫째, 미래사건에 대한 숙고와 궁리의 필요를 제거하며 둘째, 우리의 일상적인 직관에 부합하지 않는다는 점을 든다. 그가 일상적으로 관찰하거나 상상했을, 잘리거나 잘리는 대신 그저 해지기만 하는 겉옷의 예를 살펴보자. 모든 강조는 필자의 것이다.

"우리는 숙고에서뿐만 아니라 실행에서, (앞으로) 있게 될 (지도 모를) 일들이 시작되는 것을 본다. 그리고 무릇, 실현 상태에 늘 있지는 않은 것들 속에 (이러이러한 것)일 수도 있고, 또 (그것이) 아닐 수도 있는 가능성이 있음을 우리는 본다. 그런 것들은 (이러저러한 것)일 수도 있고, 또 (이러저러한 것이) 아닐 수도 있다. 따라서 (이러저러한 것이) 될 수도 있고, (이러저러한 것이) 되지 않을 수도 있다. 그리고 많은 경우들에서 우리는 이런 상황을 뚜렷이 본다. 예를 들어, 이 겉옷은 (언제든) 잘릴 수 있지만, 그보다 먼저 해질 수도 있다. (19a6-13, 김진성 역)"

결정론을 부조리한 것으로, 그러므로 결정론적 귀결을 낳는, 미래사건에 대한 명제에 모순쌍 법칙을 적용하는 일 역시 부조리한 것으로 만드는 가장 결정적인 근거는 가능성의 개념이기 이전에 어떤 ‘봄(보다horaō)’이다. 이 봄은 육안에 의한 감각일 수도, 지성에 의한 판단일 수도 있겠지만 어느 쪽이든 간에 그것은 실제 사태에 대한 지각 및 이해를 바탕으로 한다. 어떤 일들은 필연적으로 일어나지 않는다는 일상적 체험, 그것들이 누적된 뒤 이성적으로 소화되어 형성된 존재론적 질서가 아리스토텔레스로 하여금 모순쌍 법칙에 예외를 인정하도록 만든 것이다.

요컨대 세 예외들 모두 논리학적 법칙의 적용 결과와 실제 사태 사이를 비교했을 때 충돌이 발생할 경우 실제 사태의 편을 들어주는 방식으로 인정된다. 그런데 이러한 예외들은 현대의 형식논리학에 익숙한 독자에게 의문스럽게 느껴질 것이다. 그 이유는 Whitaker에 의해 탁월하게 정리되어있다. 현대의 형식논리학에서는 모순쌍 법칙에 예외가 있을 수 없다. 문장 P의 부정은 ~P인데, 다시 말해 P와 ~P는 (아리스토텔레스의 체계 내에서) 모순 명제쌍을 이룰 텐데, 이때 P에 참을 부여한다면 ~P는 거짓이 되고, P에 거짓을 부여한다면 ~P는 참이 되는 것이 진리표에 의해 필연적으로 참이기 때문이다. 반면 아리스토텔레스에게 한 명제의 부정은 해당 명제를 일종의 원자처럼 취급한 뒤 그것 바깥에 부정 기호를 붙이는 방식으로 형성되지 않는다. 명제의 부정은 명제 안에서 이름이 표현하는 것과 서술어가 표현하는 것을 분리함으로써, 즉 술어를 부정함으로써 형성된다. 그 결과 이 분리가 어떤 구체적인 내용을 지닌—즉 어떤 사태를 표현하는—요소들 사이에서 이루어지느냐가 분리의 결과 생겨나는 명제의 진리치에 영향을 미친다(Whitaker, 위의 책, pp.80-81). 모순쌍 법칙을 정립하려면 모순이라는 형식이 아닌, 해당 형식을 이루는 요소들의 본질이나 실재적인 속성에 대한 탐구를 거쳐야 하는 것이다.

이제 우리는 아리스토텔레스가 왜 모순쌍 법칙의 예외를 발견하고 분류하는 작업에 몰두하는가 하는 질문에 덜 당황한 채로 대응할 수 있게 된다. 현실에 대한 이해를 바탕으로 모순쌍 법칙의 예외를 발견하고 분류하는 작업은 법칙의 법칙성을 약화시키기 위한 의도보다, 법칙성이 적용되는 범위를 한정함으로써 오히려 법칙의 내용을 보다 구체화하기 위한 의도에서 이루어진 것으로 보인다. 7장에서 9장까지 이어지는 아리스토텔레스의 작업은 논리학이란 모름지기 실제 사태가 어떠한지에 예민해야 한다는 그의 기대가 반영된 결과다. 논리학의 법칙은 그 적용이 현실의 질서를 위배하지 않는 한에서만 적용될 수 있으므로, 논리학적 탐구는 현실에 대한 일상적인 이해와 존재론적 탐구를 늘 참조해야 하며 그 연장선에 있다고까지 말할 수 있다. 법칙의 적용뿐만 아니라 정식화 과정에서도 이와 같은 참조가 나타난다. 법칙은 결코 예외가 나올 수 없는 방식으로 형식화되기보다, 대부분의 경우에서 어떠한지를 고려해 우선 내세워진 뒤 예외를 허락하는 방식으로 작동한다.

IV. 사물, 명제, 믿음의 반대

아리스토텔레스는 《명제론》과 《범주론》 곳곳에 걸쳐 동시에 참일 수 없는 것 이상의 의미계기를 가지는 반대의 개념을 논리학적으로 유의미한 개념으로서 정립시키기 위해 노력한다. 아리스토텔레스는 우선 《범주론》 10장과 11장에서 우선 사물들 사이의 대립관계를 논함으로써 ‘반대’를 개념화하기 시작한다. ‘반대’의 정의가 명시되지는 않으므로, 그가 서로 반대되는 것들로서 드는 예시들을 정리한 뒤 종합하는 방식으로 아리스토텔레스가 정립하고자 한 반대 개념이 무엇인지 알 수 있을 것이다.

《범주론》 10장에서 아리스토텔레스는 반대대립을 두 종류로 나눈다. 하나는 두 대립항들—10장에서는 이 항의 자리에 사물과 명제가 놓인다—사이에 중간항이 존재하지 않는 종류고, 다른 하나는 두 항들 사이에 중간항이 존재하는 종류다. 전자의 예로는 홀수와 짝수가, 후자의 예로는 흑색과 백색이 있다. 반대되는 것이 사물이 아니라 명제인 예로는 ‘소크라테스는 건강하다’와 ‘소크라테스는 아프다’가 있다. 한편 《범주론》 11장은 나쁜 것과 좋은 것 사이의 반대를 말하며 시작된다. 이때 무엇이 나쁜 것이고, 무엇이 좋은 것인지, 다시 말해 무엇과 무엇이 서로 반대되는지에 대한 판단은 사물을 표현하는 이름의 형식에 의해 기계적으로 결정되지 않는다. 아리스토텔레스는 반대되는 것들을 발견하는 방법으로 귀납epagogē을 내세우는데(13b36), 이 귀납이란 나쁨과 좋음에 대한 지각과 경험을 통해 누적된 일상적인 직관 또는 관련 학적 탐구의 결과에 다름 아니다(김재홍, 「아리스토텔레스 논리학과 학문 방법론」, 『서양고대철학2』, 도서출판 길, 2016, pp.60-61). 예컨대 병이 건강과 대립한다는 것을 알기 위해서는 일상적인 직관만으로도 충분하다. 한편 모자람 또는 지나침이 중용과 대립한다는 것을 알기 위해서는 윤리학적 탐구가 필요할 수 있다. 주목할 만한 점은, 대개의 경우 나쁜 것과 좋은 것이 서로 반대되지만 예외적으로 나쁜 것과 나쁜 것이 서로 반대되는 경우가 있다는 사실이다. 모자람과 지나침은 둘 다 중용과 반대되지만 서로 반대되기도 한다.

이상을 통해 아리스토텔레스가 특히 사물 차원의 반대 개념을 무엇으로 이해했는지를 반대 개념이 지니는 것으로 여겨지는 다음 세 가지 성격—각각 내용의존성, 맥락의존성, 양극성으로 명명하고자 한다—들로 정리해볼 수 있다. 첫째, 그에게 반대성이란 사물의 표현형식이 아닌 사물의 내용에 의해 결정된다. 쉽게 말해 사람들이 살아내는 상징적, 상호주관적 현실을 학습하지 못한 컴퓨터는 반대관계를 짚어내지 못할 것이다(최소한 사람들이 쓰는 사전은 꿰고 있어야 할 테다). 둘째, 모자람이 중용과도, 지나침과도 반대되는 사례를 통해 볼 수 있듯이 같은 사물이라 할지라도 어떤 맥락에 놓이느냐에 따라 그것과 반대되는 사물이 달라진다. 반대 개념의 다중성은 그것의 맥락의존성을 함의하며, 그렇기에 반대 개념이 쉽사리 형식화될 수 있는 성격의 것이 아님을 다시금 확인시켜준다. 셋째, 두 항들 사이에 중간항이 존재하는 종류의 반대대립에 해당할, 모자람과 지나침의 사례를 통해 선명해지듯이 반대 개념은 일종의 스펙트럼 위 양 극단 사이의 대립관계가 가질 만한 성격들을 개념화하기 위한 시도임을 알 수 있다(Ackrill(1963)은 14장의 마지막 문장을 의역함으로써 이와 같은 이미지를 형상화해낸다. Aristotle, Translated with Notes by J.L.Ackrill(1963), Categories and De Interpretatione, Oxford University Press, p.155 중 24b1에 대한 주석 참조). 양 극단 사이의 대립관계는 서로를 철저히 배제하되, 두 극단이 모여 스펙트럼 전체를 포괄하지 않을 수도, 포괄할 수도 있는 관계일 것이다. 두 항들 사이에 중간항이 존재하지 않는 종류의 반대대립의 경우, 두 항 자체가 양 극단을 이루는 채로 스펙트럼 전체를 포괄한다.

이 세 가지 성격들은 7장에서 반대 개념이 사물을 넘어 보편자에 대한 명제에 적용되면서도 대체로 유지된다. 편의상 성격들의 순서를 바꾸어 논의를 진행하겠다. 세 번째 성격을 논하며 언급되었던 사물의 반대대립의 두 종류, 두 항들 사이에 중간항이 존재하는 종류의 반대대립과 두 항들 사이에 중간항이 존재하지 않는 종류의 반대대립은 각각 모순대립과 명제 차원에서의 반대대립으로 개념적 진화를 거친다. 아리스토텔레스에게 모순은 참거짓을 가지는 명제의 차원에서만 성립할 수 있는, 즉 참거짓과 연루돼서만 생각될 수 있는 개념이었던 것 같다. 그런 이유로 사물의 차원에서는 모순과 유사한 관계, 즉 중간항이 없이 서로가 서로를 배제하고 그럼에도 함께 모여서는 전체를 포괄하는 관계일지라도 반대 개념으로서밖에 포착하지 못했을 것이다.

세 번째 성격인 양극성이 명제의 차원에서는 어떻게 드러나는지 더 자세히 살펴보자. 보편자에 대해 보편적으로 서술되는 경우는 네 가지로 나뉘는데, 이 중 전칭긍정명제(A)는 특칭부정명제(O)와, 전칭부정명제(E)는 특칭긍정명제(I)와 모순적으로 대립한다. 한편 전칭긍정명제(A)는 전칭부정명제(E)와 반대된다. 이 두 명제들이 각각 표현하는 두 사태를 곱씹으면, 그 사태들이 서로를 배제하되 가능한 전체 사태를 포괄하지는 않는 양 극단의 사태임을 알 수 있다.

전칭긍정명제(A)와 전칭부정명제(E) 사이의 반대 사례는 아리스토텔레스의 부정 개념이 지니는 균열을 노출한다. 앞서 아리스토텔레스의 부정 개념은 명제 내 주어와 술어, 또는 명제가 표현하는 기체와 속성의 분리를 통해 이루어지며, 긍정문과 그 긍정문을 부정한 부정문은 서로 모순관계를 이룬다고 정리됐다. 그런데 전칭긍정명제(A)—‘모든 X는 Y하다/이다’로 생각하자—의 주어인 ‘모든 X’와 술어인 ‘Y하다/이다’를 분리하면 그것의 모순명제가 아닌 반대명제가 형성된다.* 그렇다면 전칭긍정명제(A)의 부정문은 그것의 모순명제인 특칭부정명제(O)인가, 아니면 반대명제인 전칭부정명제(E)인가? 7장의 맥락에서는 부정 개념이 지니는 이와 같은 균열에도 불구하고 전자임이 분명하다(17b16). 그러나 14장에 가서 이 균열이 다시 한 번 도마에 오른다는 것을 미리 짚어두고자 한다.

두 번째 성격인 맥락의존성은 보편자에 대해 보편적으로 서술하지 않는 경우 반대되는 명제들이 생겨나지 않는다는 아리스토텔레스의 주장에서 드러난다. 앞서 든 예시에서처럼 ‘사람은 하얗다’와 ‘사람은 하얗지 않다’는 현실의 사태에 비추어보았을 때 동시에 참일 수 있는데, 서로 반대되는 명제들은 동시에 참일 수 없기 때문이다. 같은 사람의 흼이지만 그 ‘사람’을 어떤 맥락에서 이해하느냐, 즉 (Whitaker의 해석을 따르자면) 양화되지 않은 보편자로서 이해하느냐 아니면 양화된 보편자로 이해하느냐에 따라 반대성은 성립할 수도, 성립하지 않을 수도 있다. 14장에서처럼 이 ‘사람’을 ‘모든 사람’으로 이해할 때와 7장에서처럼 사람이라는 보편자와 그 보편자가 실현할 수 있는 여러 가능성의 관점에서 이해할 때가 상이한 셈이다.

그러나 반대관계가 단순히 동시에 참일 수 없기만 하면 성립할 수 있는 관계인 것은 아니다. 이로부터 첫 번째 성격인 내용의존성이 명제 차원에서도 적용됨을 알 수 있다. 한 명제와 동시에 참일 수 없기만 한 명제는 무한히 만들어질 수 있다. 예컨대 ‘소크라테스는 아프다’는 ‘소크라테스는 건강하다’뿐만 아니라 ‘소크라테스는 식물이다’처럼 어떤 맥락에서 원래 명제인 ‘소크라테스는 아프다’와 엮일 수 있는지 상상하기조차 어려운 명제와도 동시에 참일 수 없다. 동시에 참일 수 없다는 특성은, 비록 아리스토텔레스가 해당 특성을 반대성을 평가하기 위한 주된 기준으로 삼음에도 불구하고 반대성이 가지는 여러 특성 중 하나에 불과하다. 반대성을 궁극적으로 결정하는 것은 각각의 반대항들이 인간의 상징적, 상호주관적 현실 내에서 어떤 내용을 지닌 표현으로 이해되는지이다.

반대성에 대한 논의는 7장에서 그치지 않고 14장에서 재개된다. 아리스토텔레스는 긍정문과 부정문이 서로 반대관계를 이룰 수 있음을 전제하면서 논의를 시작한다. 이는 원 명제의 부정을 통해서는 반대가 아닌 모순명제가 생겨난다는 6-7장의 내용에 위배된다. 14장과 6-7장 사이의 비일관성은 아리스토텔레스의 부정 개념이 그의 논리학 체계 내에 아직 성공적으로 자리 잡지 못했음을 보여주는 증거인 동시에, 반대항들 사이에 중간항이 있는 경우와 없는 경우—즉 명제 차원에서 생각하면 모순대립과 반대대립—을 모두 같은 반대 개념으로 총칭했던 《범주론》 10장에서의 입장이 남긴 파장으로 생각된다. 적어도 개별자에 대한 긍정문과 부정문에 있어서는 14장에서 아리스토텔레스가 발견하고자 하는 반대관계가 곧 모순관계에 해당하기 때문이다.

14장에서 사용되는 반대의 개념은 말하자면 진정한 의미에서의 ‘반대’로, 어떤 명제(또는 믿음)이 원래의 명제(또는 믿음)과 가장 치열하게 대립되는 관계를 개념화한 결과다(Whitaker, 위의 책, p.171). 진정한 의미에서의 ‘반대’는 개별자에 대한 명제나 보편자에 대해 보편적으로 서술되지 않은 명제의 경우 7장의 17b16-25에서 구별되었던 모순대립과 반대대립 중 모순대립을 지칭하지만, 보편자에 대해 보편적으로 서술되는 명제의 경우엔 반대대립을 지칭한다. 주목할 만한 것은 아리스토텔레스가 이와 같은 반대 개념 하에서 반대되는 명제들을 특정하기 위해 취하는 방법이다. 14장의 아리스토텔레스는 6-7장에서와 달리 말소리로 이루어지는 명제의 차원에 머무르지 않고, 믿음doxa로 이루어지는 사유dianoia의 차원으로 하강한다. 이 방법이 ‘하강’으로 명명될 수 있는 까닭은 명제가 그보다 근원적인 믿음의 상징물sēmeion이며 믿음은 명제의 원형이자 뿌리이기 때문이다.

사실 이와 같은 하강이 없이도 긍정문과 가장 치열하게 대립하는 명제는 별도의 긍정문이 아닌 그것의 부정문임을 알 수 있다. 만일 아리스토텔레스가 1장에서 천명하고 14장에서 반복한 것처럼 말소리가 그것이 표현하는 믿음과 상응한다면, 14장에서 믿음에 대해 이루어진 논의를 그저 명제에 대한 논의인 것으로 바꾸어 생각해도 같은 결론에 다다르지 못할 이유는 없을 것이다. 게다가 이러한 결론은 7장과 10장에서 이미 제시된 바 있다. 사정이 이렇다면 아리스토텔레스가 명제의 차원에서 믿음의 차원으로 논의의 영역을 옮겨야 할 이유는 무엇이란 말인가?

이에, 명제가 아닌 믿음들의 차원에서 작동하는 반대성에 주목하기 시작하면 단순히 반대성뿐만 아니라 반대되는 믿음들의 참됨과 그에 대한 믿는 이의 개입 역시 논의의 시야 안으로 끌어올 수 있다고 답할 수 있다. 14장에서 아리스토텔레스가 내비치는 관심사가 긍정문과 부정문에 각각 상응하는 믿음들 사이의 관계뿐만 아니라 그 믿음들의 참거짓 여부이기도 하다는 것은 23a38에서 23a39로의 이행에서 드러난다. 이후 논의의 흐름을 지켜보면 애초에 믿음들의 참거짓 여부, 참되다면 ‘얼마나’ 참되고 거짓되다면 ‘얼마나’ 거짓되는지가 믿음들의 반대성 그 자체보다 본래적인 아리스토텔레스의 관심사인 것이 드러난다.

"23a38그런데 만일 그곳에서 반대되는 것에 대한 믿음이 [원래의 믿음에] 반대되는 게 아니라면, [별도의] 긍정문이 [원래의] 긍정문에 반대되는 게 아니라 오히려 위에서 말한 부정문이 [원래의 긍정문에] 반대될 것이다. 23a39따라서 우리는 부정에 대한 믿음과 반대되는 것이 성립한다는 믿음 중에서 어떤 종류의 거짓된 믿음이 [원래의] 참된 믿음에 반대되는지 물어야 한다(Ackrill 역)."

23a38에서 23a39로의 이행은 사실 자연스럽지 않다. 반대성과 참거짓 여부는 서로 독립적으로 성립하는 것처럼 생각되기 때문이다. 그러나 명제가 아닌 믿음의 차원으로 하강하면, 나아가 논의되는 믿음이 변증술의 물음을 주고받는 이들이 가지는 믿음이라면 둘 사이의 연관성이 보다 두드러지게 된다. Whitaker(1997)는 아리스토텔레스가 믿음의 차원에서 논의를 진행함으로써 변증적/변증술이 사용되는dialectic 토론에서 질문자가 취해야 할 바람직한 질문의 방식을 보여줄 수 있었다고 주장한다. 변증술에 대한 관심이 14장 이전에도 돋보였던 것을 생각하면(11장 20b22-30) 이와 같은 해설에 힘이 실린다. Whitaker에 따르면 변증적 토론에서 질문자는 상대의 믿음과 가장 치열하게 대립하는, 진정한 의미에서 반대되는 믿음을 참인 것으로 확립해야 한다. 그로써 질문 상대로 하여금 원래의 거짓된 믿음을 바로잡도록 유도해야 한다는 것이다. 참이거나 거짓이라 해도 그것의 참됨이나 거짓됨에 대한 아무런 개입 없이 반대성에 대한 논의가 가능한 [순수한] 생각(“thoughts(noēmata)”, p.176)의 [내용] 차원이 아니라, 그런 개입이 나타나는 믿음의 차원에서 아리스토텔레스가 14장의 논의를 진행시키는 이유가 여기에 있다고 Whitaker는 해설한다.

이러한 Whitaker의 해설은 왜 참되게 믿거나 오류를 범하는 ‘사람’이 14장에서 언급되는지 이해할 수 있게 해준다. 변증적 토론은 당연하지만 사람과 사람 사이에 이루어지기 때문이다. 명제의 차원에서만 논의가 이루어질 경우, 명제를 발화하는 사람에 대해 전혀 고려하지 않고도 명제들의 반대성에 대해 논의할 수 있다. 명제를 발화하는 사람이 있다고 해도 그가 실제로 그 명제들이 표현하는 믿음에 얼마나 개입하는지가 무관한 것은 물론이다. 14장이 정말 변증술에 대한 가르침을 수행하려는 동기에서 쓰였다면, 믿음을 가지는 사람에 대한 고려가 반드시 병행되는—명제는 그저 어떤 명제일 수 있지만 믿음은 언제나 누군가의 믿음이다—믿음의 차원을 경유하는 작업이 아리스토텔레스에게 특별히 유용했을 것이다.

한 걸음 나아가, Whitaker의 권유대로 14장을 변증술과 관련지어 생각하면 애초에 반대개념이 어째서 논리학 안으로 흡수되어야 하는지, 도대체 무슨 쓰임새를 가진 개념인지 이해할 수 있게 된다. 현대의 형식논리학의 입장에서 보면 아리스토텔레스가 개념화한 반대성은 기호에 어떤 해석을 부여하느냐에 의존하므로 기호들만으로 표현 가능한 관계가 되지 못한다. 그 결과 형식논리학이 목표로 삼는 논증의 과정에도 기여하지 못할 것이다. 그러나 아리스토텔레스에게 논리학은 철학 일반의 도구이자 변증술에 쓰이기 위한, 변증적 토론에 유용한 도구이기도 하다. 변증적 토론에서 상대가 가진 믿음과 가장 반대되는 믿음을 명제화하고 그것의 참됨을 주장하는 일은 지적 승리의 월계관을 쓰는 가장 확실한 길이 될 것이다. 설령 이와 같은 완승이 목표가 아니더라도, 상대가 가진 믿음과 가장 반대되는 믿음의 참거짓 여부를 검토함으로써 원래의 믿음이 얼마나 참된 것인지에 대한 기존의 평가를 확실시하거나 의심스럽게 만들 수 있다. 반대 개념은 이와 같은 실천적인 쓰임새를 가지고 논리학의 체계에 편입된 것이다.

마지막으로, 믿음의 차원에서도 어떤 믿음이 원래의 참된 믿음과 진정한 의미에서 반대되는지 판단하는 기준은 믿음의 내용에 의존적이다. 믿음의 반대성은 그 믿음들이 같은 기체에 대해 반대되는 방식으로 서로 관련됨으로써 성립한다. 여기서 ‘반대되는 방식으로 서로 관련됨’이란 같은 기체 안에 우연적으로kata symbebekos가 아닌 그 자체로kath’ auto 들어있는 방식으로 관련됨을 뜻한다. 아리스토텔레스가 믿음의 참됨과 거짓됨의 ‘얼마나’를 판단할 수 있다고, 즉 참됨과 거짓됨에 정도차가 있다고 주장하는 것은 이 구별을 염두에 둔 것이다. 우연적 참보다는 그 자체로 참인 믿음이 더 참되고, 거짓에 대해서도 마찬가지가 성립한다. 그런데 이 둘의 구별은 형식적이거나 문법에 의거하기보다 존재론적인 것으로, 믿음과 유사성을 지니는 실제 사태를 참조하여 판단되어야 한다.

V. 결론

본 글은 아리스토텔레스가 《명제론》에서 펼친 논리학이 자신의 학적 기반 및 타당성의 최종 심급을 실제 사태, 즉 규약에 기반해 상징적이고 상호주관적으로 구성된 현실과 그에 대한 인간의 일상적인 직관 및 이해에서 찾음을 주장했다. 이러한 주장의 근거는 《명제론》과 현대 형식논리학 사이의 간극이 두드러지는, 본론의 각 항목에서 다뤄진 세 경우에 대한 아리스토텔레스의 취급에서 찾을 수 있다.

현대의 형식논리학은 자연언어가 야기하는 여러 어려움들이 논리학적 탐구에 결정적인 장애가 되는 것으로 간주하고, 논리학적 탐구 영역 바깥의 인간의 현실에서는 사용되지 않는 인공언어를 개발하는 길을 택했다. 그럼에도 불구하고 인간이 현실에서 마주하는 다양한 사태를 논리학적 탐구의 영역 안으로 끌어오기 위해 단순한 술어논리학을 넘어 여러 새로운 논리학의 분과들을 발전시켜왔다. 참과 거짓 이외의 진리치를 지닐 수 있는 사태를 취급하는 다치논리학, 여러 시간성을 지니는 사태를 취급하는 시제논리학 등을 그 예로 들 수 있을 것이다. 논리학이 인간의 현실 일반, 그리고 이를 기반으로 한 존재론적 질서와 최대한 밀착되어야 한다는 이상을 아리스토텔레스가 제시한 뒤로 이 이상은 다른 이상—예컨대 유일한 독해 가능성unique readability—을 위해 희생되기도, 새로운 체계화를 통해 계승되기도 한 것이다.

현대의 형식논리학과 비교해 그 간극이 돌출되는 지점들을 기준으로 《명제론》을 해석한 본 글의 관점은 사실 아리스토텔레스의 논리학에 대한 시대착오적 해석을 낳을 수 있다는 점에서 위험한 일이기도 하다. 그러나 본 글은 둘 사이의 간극을 통해 오히려 아리스토텔레스만이 가지는 개성이 두드러질 수도 있다는 신념하에 작성되었다. 이 개성이란 아리스토텔레스가 펼친 논리학이 기호들의 세계가 아닌 인간의 생활세계를 바탕으로 두고 있다는 점으로 요약될 수 있다. 내내 주장되었던, “규약에 기반해 상징적이고 상호주관적으로 구성된 현실”이란 다음에서 천명되는 생활세계의 개념과 일맥상통한다는 생각을 내비치며, 글을 마치고자 한다.

“따라서 아무리 세계를 보편적 지평으로서, 존재하는 객체들의 통일적 우주로서 인식하더라도, 언제나 인간인 나와 우리 서로들이라는 ‘우리’는 세계 속에 함께 살아가는 자로서 곧 세계에 속한다. 그리고 이 세계는 곧바로 이러한 ‘서로 함께 살아감’ 속에 있는 우리의 세계이고, 의식에 합당하게 존재하며 우리에 대해 타당한 세계이다. [...] 서로 함께 살고 있는 우리는 ‘서로 함께’(Miteinander)라는 형태로 미리 주어진 세계를 우리에 대해 존재하는 것으로 타당한 세계로서 갖는다. [...] 우리는 미리 주어진 공동의 객체들을 ‘서로 함꼐’라는 형태로 고찰하고, 서로 함께 사고하고, 서로 함께 평가하고, 기획하며 행동함의 다양한 방식들에서 서로 함께 기능하고 있다(에드문트 후썰, 이종훈 옮김, 『유럽학문의 위기와 선험적 현상학』, 한길사, 1997, pp.204-205).”**

VI. 참고문헌

1차 문헌

김진성(2008), 『범주들, 명제에 관하여』, 이제이북스.

에드문트 후썰(1997), 이종훈 옮김, 『유럽학문의 위기와 선험적 현상학』, 한길사.

Aristotle(1963), Translated with Notes by J.L.Ackrill, Categories and De Interpretatione, Oxford University Press

2차 문헌

김재홍, 「아리스토텔레스 논리학과 학문 방법론」, 『서양고대철학2』, 도서출판 길, 2016, pp.29-68

Gottlieb, Paula, "Aristotle on Non-contradiction", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/aristotle-noncontradiction/>

T. H. Irwin(1982), Aristotle on Signification, In Malcolm Schofield & Martha Craven Nussbaum (Eds.), Language and Logos. (pp.241-266), Cambridge University Press.

R. E. Jones, Truth and Contradiction in Aristotle's De Interpretatione 6-9, Phronesis, Vol. 55, No. 1 (2010), pp. 26-67

L. M. de Rijk(1987), The Anatomy of the Proposition: Logos and Pragma in Plato and Aristotle, In L. M. De Rijk & H. A. G. Braakhuis (Eds.), Logos and Pragma: Essays on the Philosophy of Language in Honour of Professor Gabriel Nuchelmans. (pp.27-61), Brepols Publishers.

D. Sedley(1996), Aristotle's 'De Interpretatione' and ancient semantics, In G. Manetti (Eds.), Knowledge Through Signs. Ancient Semiotic Theories and Practices. (pp.87-108), Brepols

C. W. A. Whitaker(1996), Aristotle’s De Interpretatione: Contradiction and Dialectic, Oxford University Press

*형식논리학에서는 이 문장의 주어를 ‘모든 X’로 보지 않을 것이다. 그러나 아리스토텔레스에게 주어란 기체의 표현이고, 여기서 기체는 모든 X들이므로 주어를 ‘모든 X’로 해석할 여지가 있다. 나아가 만일 이 문장의 주어를 ‘X’라고만 본다면 보편자에 대해 보편적으로 서술하지 않는 명제의 경우와 주어상 구별될 수 없을 것이다. (물론 아리스토텔레스가 모든 X에 대한 명제를 단일한 X에 대한 명제들로 환원시킬 수 있는 것으로 봤는지는 더 탐구해보아야 할 문제다.)

**2020년 1학기, 강상진 교수님의 언어철학연습 수업을 위해 쓰인 글. 고중세철학과 함께 대학원 첫 학기가 갔다. 종강 소감은... 어떤 면에서 보든(지, 덕, 체) 내가 아직 부족하다는 거다. 다음 학기엔 마음을 더 깨끗이 비우기 위해 주말 아르바이트를 그만뒀고 멜론 스트리밍 클럽 해지를 요청했다. 음악을 듣지 않는다고 해서 철학을 더 잘 공부할 수 있을지는 모르겠지만, 아무튼 지금은 너무 쉽게 싱숭생숭함을 느끼니까.

'철학' 카테고리의 다른 글

| 임마누엘 칸트, <순수이성비판2> 일부 요약(~순수이성의 이율배반) (0) | 2020.08.18 |

|---|---|

| 캔터베리의 안셀무스, <프로슬로기온> (0) | 2020.07.08 |

| 캔터베리의 안셀무스, <모놀로기온> (0) | 2020.05.20 |

| 아우구스티누스, <고백록> (0) | 2020.04.17 |

| 아리스토텔레스, <정치학> 요약 (2) | 2020.03.09 |